Aujourd’hui, de quoi mourons-nous ?

Le XXe siècle a connu une transition démographique qui a produit une transition épidémiologique : aujourd’hui, la majorité des décès se concentre après 65 ans, les maladies chroniques sont responsables des trois quarts de la mortalité, et les pathologies cardiovasculaires et les cancers sont les deux plus grands tueurs au niveau mondial (sans compter les années de vie avec un handicap qu’ils causent).

Ces pathologies sont souvent dues à un cluster de risques d’origine humaine. En épidémiologie, les risques sont classés en trois groupes : environnementaux (pollutions, températures extrêmes, risques au travail…), comportementaux (tabagisme, alcool, drogues, mauvaises habitudes hygiénodiététiques…) et métaboliques (obésité, diabète, HTA…). Si la plupart de ces risques ne sont pas nouveaux, c’est leur intensité qui a évolué, et deux sont aujourd’hui particulièrement hors de contrôle : la pollution au sens large (première cause environnementale de mort) et l’obésité, véritable pandémie ne reculant dans aucun pays du monde actuellement.

Pourquoi les personnes s’exposent-elles à ces risques ?

Comprendre « l’offre » des risques est assez facile car sa logique est économique : les industriels vendent des risques pour produire davantage et moins cher, soit de façon directe (produits alimentaires de qualité dégradée, ultratransformés) soit de façon indirecte (en générant de la pollution). Mais comprendre la « demande », de la part de la population elle-même, est plus complexe et il existe différentes situations. Outre l’ignorance (on s’expose à un risque lorsqu’on ne sait pas qu’il y en a un : phénomène compréhensible), il y a des formes de « consentement » à l’exposition qui passent par des mécanismes divers.

On peut s’exposer par inattention. Une théorie étudiée et popularisée par Daniel Kahneman (Prix Nobel d’économie) explique ainsi que notre cerveau est doté d’un système 1 (responsable de la pensée rapide, intuitive) et d’un système 2 (responsable de la pensée lente, analytique) : celui de la pensée rapide, qui prime souvent dans la prise de décision, a l’inconvénient de nous présenter une vision simplifiée du monde et de fausser notre compréhension des risques. Ce système est très utile pour gérer les risques immédiats – ce qui a permis à notre espèce de survivre –, mais il est moins adapté aux risques auxquels l’humanité est aujourd’hui confrontée, dont les effets sont cumulatifs et différés.

Un autre mécanisme est celui de l’épidémiologie populaire, qui consiste à analyser les risques et leurs effets en fonction des cas de notre entourage et de ceux relayés par les informations.

Autre raison encore : la dépendance ou l’addiction. C’est bien entendu le cas du tabac, de l’alcool, etc., mais aussi du fructose concentré en quantité excessive dans les aliments ultratransformés (encadré).

Enfin, il existe une demande par désespoir, dans un contexte de crise économique, sociale, de perte de repères : les personnes effectuent un calcul à court terme, elles savent que les risques qu’elles prennent peuvent les rendre malades, mais elles échangent cette perspective de maladie (future) contre un plaisir immédiat…

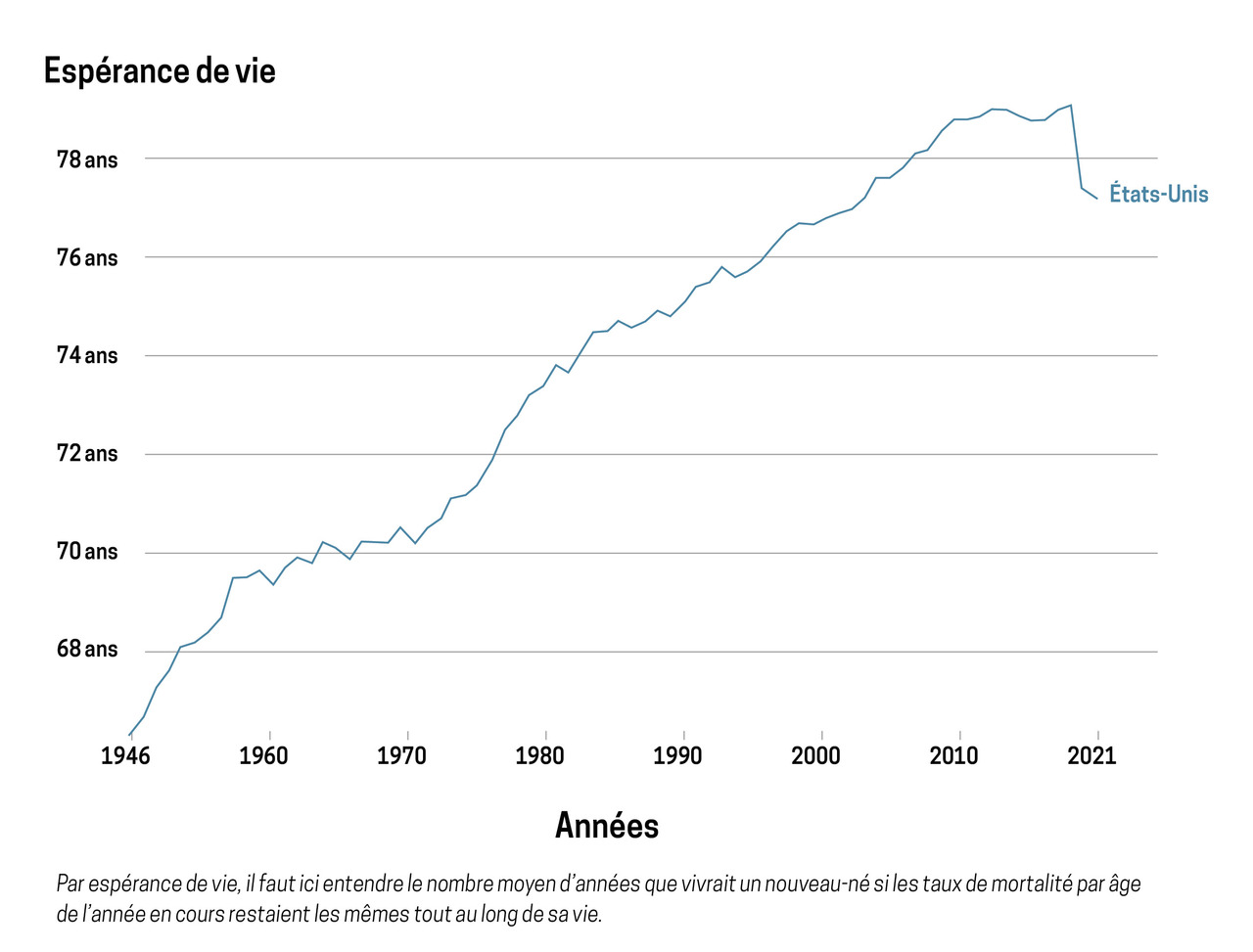

L’exemple le plus flagrant est celui des États-Unis, où l’espérance de vie baisse depuis 2015 (figure), notamment en raison des surdoses d’opioïdes, des suicides, de l’alcool et de l’obésité. C’est sans équivalent dans les pays de l’OCDE, alors que les États-Unis avaient l’une des meilleures espérances de vie avant les années 1990. En France, elle est en stagnation, voire en régression, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, et ces données sont indépendantes de la pandémie de Covid-19.

Les politiques de prévention en santé ne sont-elles pas suffisantes pour agir sur cette demande ?

Non, et l’erreur est là. Ces politiques ciblent la demande, c’est-à-dire les individus, et non l’offre des risques produite par les industries pathogènes. Les politiques de santé ont laissé cette offre prospérer librement (les aliments ultratransformés sont envahissants – jusqu’à 80 % du volume des supermarchés – et moins coûteux que les produits frais ; la commercialisation des polluants chimiques n’est pas bien régulée), tout en déchargeant sur l’individu la responsabilité de s’en protéger. On maintient un environnement dans lequel ces risques sont ubiquitaires, et c’est un leurre de croire que les individus sont réellement libres sur tout, au point d’avoir toujours les meilleurs moyens cognitifs et matériels (ressources financières, temps) de faire les meilleurs choix pour leur santé. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ces politiques de prévention mal conçues aggravent le gradient social de santé…

Les messages de prévention que l’on donne aux patients sont-ils donc vains ?

Les médecins ne peuvent pas tout faire, même s’ils essayent de relayer des informations transparentes : les défauts de la prévention en France ne sont pas de leur fait. Demander toujours plus aux médecins alors que la société produit toujours plus de risques est incohérent : c’est une illusion de vouloir faire reposer la prévention exclusivement sur les soignants, qui sont par ailleurs débordés avec les soins « normaux ». Les médecins ne peuvent pas être les amortisseurs éternellement efficaces contre ces risques produits et entretenus de façon systémique par la société…

Bien entendu, il faut continuer à faire de l’éducation pour que les gens prennent conscience des risques qui les entourent, pour qu’ils essayent de modifier leurs comportements, mais il faut surtout exercer une pression sur les leaders politiques afin qu’ils s’attaquent correctement à ces risques qui rendent la population malade. Car il ne s’agit pas seulement de leur impact sur chaque patient, mais bien d’un problème de la société entière : l’obésité est une pandémie qui touche plus de 1 milliard de personnes, le surpoids 2,5 milliards ; en France, les dépenses directes liées à l’obésité représentent environ 5 % du budget de la santé. Or il est insensé, y compris d’un point de vue économique, de continuer à produire des maladies tout en dépensant toujours davantage pour essayer de les traiter : aujourd’hui, une bonne partie de la croissance économique produit ces risques – donc ces maladies – et une autre partie correspond aux dépenses de réparation (en réalité d’atténuation) des dommages.

Alors quelles sont les solutions ?

Les mesures qui fonctionnent réellement pour diminuer l’offre des risques sont connues : la taxation et la régulation. C’est ce qui a été fait contre le tabac (le tabagisme est en baisse aujourd’hui dans le monde grâce à une taxation forte et des régulations strictes, comme l’interdiction de fumer dans certains endroits, de faire de la publicité pour le tabac, etc.), mais aussi contre l’exposition au plomb et la pollution atmosphérique (en baisse en Europe). Il faudrait agir de même auprès des industries alimentaire et chimique.

Le premier niveau de la régulation est l’autorisation : les produits chimiques – auxquels tout le monde est exposé – devraient faire l’objet d’un contrôle plus strict avant leur commercialisation (comme c’est le cas pour l’industrie pharmaceutique), afin d’éviter que des composés toxiques ne soient mis sur le marché. À l’heure actuelle, c’est aux scientifiques de démontrer a posteriori leurs dangers pour qu’ils soient retirés (or c’est souvent difficile à prouver), alors que ce devrait être aux industriels de montrer, en amont, leur innocuité.

Le deuxième niveau est l’accès à ces risques, qu’il faudrait restreindre : pour les aliments ultratransformés, cela pourrait passer par des mesures simples, comme diminuer la densité de l’offre (réduire les lieux où ils peuvent être vendus, les positionner dans des endroits moins visibles…), les rendre moins attractifs (réguler le packaging et la publicité, comme pour le tabac), etc.

Enfin, ils devraient être aussi lourdement taxés : si les aliments frais étaient moins chers que les transformés (aujourd’hui c’est l’inverse), l’effet de marché serait efficace. Cela impliquerait aussi une détaxation, voire une subvention, pour les produits frais. De plus, ces taxes pourraient servir à financer d’autres programmes de prévention en santé, de soutien aux malades, etc., ce qui en améliorerait l’acceptabilité.

Aliments ultratransformés : une nouvelle addiction ?

L’addiction alimentaire est de reconnaissance récente et incomplète. Les aliments naturels n’ont pas le pouvoir de susciter une dépendance, même chez les sujets vulnérables. Il existe, en revanche, une relation directe entre la transformation et l’addiction, ce qui est un trait de toutes les drogues (par exemple, pour la cocaïne versus les feuilles de coca).

Les preuves du potentiel addictif des aliments ultratransformés s’accumulent depuis quelques années : données animales montrant le potentiel addictif du fructose ; études cliniques qui suggèrent qu’il existe aussi chez les humains (données d’imagerie cérébrale, existence de syndromes de manque…) ; mais aussi critères économiques (leurs ventes sont peu sensibles à leurs prix).

En cause surtout, l’ajout de fructose. En effet, pour compenser la moindre utilisation des gras (diabolisés pendant des décennies), les industriels ont ajouté massivement du fructose dans les produits alimentaires. Or le fructose isolé – en dehors de celui contenu naturellement dans les fruits – n’est pas bon pour le métabolisme. Ce n’est pas une molécule vitale (aucune réaction biochimique n’en a besoin), alors que ses effets délétères sont multiples : il ne suscite pas de sécrétion d’insuline, à la différence du glucose, mais provoque une résistance à celle-ci ; il est capté presque entièrement par le foie, participant à la création de gras à l’intérieur de cet organe (stéatose) ; enfin, il affecte aussi le cerveau dans sa capacité à activer le circuit addictif.

Le remplacement des régimes trop gras par les régimes trop sucrés, à l’échelle occidentale puis planétaire, est donc au premier plan dans la croissance du risque métabolique et des maladies associées. Bien sûr, la logique de production de ces maladies par l’industrie alimentaire n’est pas intentionnelle – l’industrie n’a pas pour but de produire ces maladies –, c’est un dommage collatéral d’une logique économique : la transformation des aliments permet d’assurer une alimentation de masse mais aussi de rendre attirant – voire addictif – ce qui n’est pas bon, et bon marché ce qui est pathogène. Ainsi, les industriels ont réussi à créer, en moins de cinquante ans, l’un des plus gros marchés de dépendance toxique de l’histoire.