Histoire des hôpitaux. Créé en 1848, dès l’installation des Français à Mayotte, l’hôpital de Dzaoudzi, construit sur le rocher du même nom et siège de l’administration, est resté l’hôpital de référence jusqu’à l’ouverture de l’hôpital de Mamoudzou en 1960. Le médecin de l’hôpital a alors de nombreuses tâches entre l’hôpital, les dispensaires, les léproseries et le contrôle sanitaire.

L’archipel des Comores, situé au nord-ouest de Madagascar, est peuplé depuis le viiie siècle par des Africains, des Indonésiens et des Malgaches, puis au xviiie siècle par des Perses qui ont implanté l’islam. Les sultans locaux ont alors pris le pouvoir et les terres au détriment des populations autochtones. Les Français s’y établissent au milieu du xixe siècle et y trouvent des conditions favorables pour les plantations de vanille, de canne à sucre et d’ylang-ylang (Cananga odorata), dont on extrait une huile essentielle très utilisée en parfumerie.

En 1974, un référendum aboutit à l’indépendance des Comores, à l’exception de Mayotte qui préfère rester territoire français et qui est devenu le 101e département français en 2011. Mayotte comprend plusieurs îles dont deux principales, Grande Terre (360 km²) et Petite Terre (11 km²). L’évolution du statut politique de l’île a été rapide, malgré quelques remous au niveau des Nations unies, mais l’évolution de l’accès aux soins a été vite dépassée par une démographie galopante liée à une immigration clandestine massive en provenance des autres îles des Comores.

Un hôpital militaire

Peu après la prise de possession de Mayotte par la France, en 1843, l’administration française s’installe sur le rocher de Dzaoudzi (

Dès son ouverture, l’hôpital accueille une trentaine de patients par mois, avec une durée moyenne d’hospitalisation de 19 jours et essentiellement des militaires, des fonctionnaires et leur famille. Le médecin de l’hôpital de Dzaoudzi, le seul hôpital de Mayotte à cette époque (

Une mortalité importante

D’après les premiers témoignages des Français résidant à Mayotte au milieu du xixe siècle, les conditions de vie sont difficiles et la mortalité importante. Ainsi, d’après les registres de l’hôpital de Dzaoudzi, il y a eu 93 % de cas de paludisme sur 2 900 admissions en 1849 et 53 décès sur une population européenne de 543 personnes. Quelques années plus tard, le Dr Daullé écrit dans sa thèse en 1857 « qu’il n’y a pas un seul colon qui ne porte sur sa physionomie l’empreinte des affections viscérales consé- cutives aux fièvres réitérées. Chez eux, la cachexie est très prononcée… un seul parti reste à prendre : la fuite ! ».

À l’époque, en l’absence d’état civil des populations autochtones, les informations se rapportent uniquement aux colons, fonctionnaires, militaires et commerçants originaires d’Europe, vivant sur le rocher de Dzaoudzi, avec une mortalité variant de 5,5 à 7,3 %. La moyenne d’âge des décès est de 36 ans, plus de la moitié des décès survenant en saison des pluies et étant dus au paludisme. Le registre de 1863 de l’hôpital de Dzaoudzi est évocateur (

En 1886, les trois autres îles de l’archipel des Comores (Grande Comore, Anjouan et Mohéli) deviennent protectorat français. En 1888, d’après le rapport du Dr Seguy, le paludisme est très fréquent à Mohéli. Sur la Grande Comore, il n’y a pas d’eau potable, et les habitants recueillent l’eau de source dans des récipients à l’hygiène douteuse et l’eau de pluie devient rare en saison sèche. Aussi doivent-ils se contenter d’eau saumâtre. À Anjouan, « la paresse des habitants leur fait employer l’eau saumâtre non potable des puits au lieu de rechercher l’eau limpide des ruisseaux ».3

En 1891, la mort du sultan Abdallah provoque des troubles pour sa succession. Le gouvernement français envoie un corps expéditionnaire de 400 hommes pour calmer la population. Sur le plan médical, l’expédition d’Anjouan se solde par 37 cas de « fièvre typho-malarienne », 1 035 fièvres palustres et 42 dysenteries.4 Quelques années plus tard, la survenue d’une épidémie de variole nécessite le renfort d’un médecin de Madagascar. En 1898, l’industrie sucrière de Mayotte subit la concurrence d’autres pays, et un cyclone provoque de gros dégâts nécessitant 500 000 francs de réparations, ces difficultés financières ralentissant les améliorations prévues. La même année, 2 300 décès sont dus à une épidémie de variole.

Des conditions sanitaires rudimentaires

À partir de 1905, la loi de séparation de l’Église et de l’État doit s’appliquer à toute la France et aux colonies. Mais elle entraîne une rivalité entre le médecin-chef du service de santé de Mayotte, le Dr Condé, qui souhaite garder son personnel religieux (les sœurs étant « dévouées, disciplinées et considérées comme plus fiables que leurs consœurs laïques ») et le gouverneur de Mayotte qui doit appliquer la loi. Les relations s’enveniment tellement que le gouverneur écrit au ministre des Colonies pour s’en plaindre. Peu après, le Dr Condé est rapatrié en métropole pour raison de santé et le gouverneur réclame alors un médecin des Troupes coloniales.3 Après cet épisode, l’hôpital de Dzaoudzi sera toujours dirigé par un médecin des Troupes coloniales qui deviendront les Troupes de marine, jusqu’à l’arrivée du Dr Martial Henry en 1966 (

L’année suivante, l’inspecteur des colonies Norès constate que les conditions sanitaires locales sont rudimentaires, avec un hôpital à Dzaoudzi, une infirmerie mal tenue à Hombo (Anjouan) et une simple paillotte à Moroni. À titre d’exemple, à Hombo « un soldat-infirmier doit faire lui-même la cuisine des malades indigènes et avancer les frais des vivres sur sa propre solde. De plus, un cyclone détruit sa case en 1904. Il la reconstruit à ses frais, mais elle est de nouveau détruite par le cyclone de l’année suivante. Depuis, il dort dans la pharmacie ».3

De plus, la situation du personnel de santé est mal définie : fonctionnaire, ou sous contrat avec la colonie, diplômes requis ? Les approvisionnements manquent cruellement : en Grande Comore il n’y a plus de sulfate de quinine, ni de sulfate de soude, ni d’iodure de potassium. À Anjouan il n’y a plus de médicaments, et à Dzaoudzi il n’y a plus aucun pansement3. À cette époque, il n’y a encore aucune structure sanitaire sur Grande Terre, les soins étant assurés par un infirmier faisant une tournée hebdomadaire en chaise à porteurs.5

L’Assistance médicale indigène

Le général Gallieni, gouverneur de Madagascar de 1896 à 1905, crée l’Assistance médicale indigène, destinée à la prise en charge médicale des populations autochtones, qui va se mettre en place progressivement dans tout l’Empire colonial français, à Madagascar, en Indochine (1902), en Afrique-Occidentale française (1905) puis en Afrique équatoriale française (1908). En 1908, est voté le rattachement des Comores à Madagascar, qui devient alors la colonie de Madagascar et dépendances (Réunion et Comores) [

En 1942, les premières interventions chirurgicales aseptiques, ainsi que les premières radiographies et examens de laboratoire sont réalisés par les troupes anglaises stationnées à Mayotte. En 1946, les Comores obtiennent leur autonomie administrative et financière avec la création d’un conseil général, qui deviendra la Chambre des députés en 1961.

À cette époque, les consultations sont fréquentées par les hommes, mais quasiment jamais par les femmes car les coutumes religieuses interdisent aux femmes de se rendre dans le même établissement que les hommes. En outre, la plupart des accouchements s’effectuent à domicile. Les femmes commencent à venir accoucher à l’hôpital d’Anjouan car la maternité est éloignée de l’hôpital de 300 m, avec des séparations en toile entre chaque lit, permettant aux jeunes accouchées de rece- voir les hommes de leur famille sans être vues par d’autres hommes.

En 1950, la direction du service de santé se trouve à Dzaoudzi, et les Comores sont divisées en trois circonscriptions médicales (Mayotte, Grande Comore et Anjouan-Mohéli) pourvues chacune d’un hôpital avec 20 dispensaires ruraux. La pathologie est essentiellement infectieuse (

Le centre hospitalier de Mayotte

En 1972, l’hôpital de Dzaoudzi reste l’hôpital de référence, avec un bloc chirurgical, un appareil de radiologie (vétuste) et un laboratoire sommaire. L’hôpital de Mamoudzou à Grande Terre, tenu par un chirurgien « volontaire de l’aide technique », est rudimentaire.5

En 1976, une enquête révèle un état sanitaire désastreux, avec un « réseau d’eau en mauvais état, contenant une eau bactériologiquement polluée, impropre à la consommation » et les citernes des particuliers ne sont ni nettoyées ni entretenues. « À Chiconi, le ruisseau qui partage le village constitue un véritable égout à ciel ouvert et les déchets s’accumulent devant le centre de soins. »6

Les infrastructures médicales comprennent alors deux hôpitaux, l’un à Dzaoudzi (43 lits) et l’autre à Mamoudzou (50 lits), créé en 1960. Il y a un directeur du service de santé, le Dr Martial Henry, logé à proximité de l’hôpital de Dzaoudzi, dans l’ancien dortoir des sœurs de Saint-Joseph de Cluny (

En 1970 est créé le service de santé de base et des grandes endémies pour recueillir les données épidémiologiques, former le personnel des dispensaires et effectuer des tournées de vaccinations et d’éducation sanitaire. En complément, une école d’infirmiers locaux est ouverte en 1978, à l’initiative de Martial Henry. Par ailleurs, les moyens de communication restent encore difficiles en 1980 car, en saison des pluies, les patients de certains dispensaires sont évacués par pirogue.5 Les progrès concernant la santé publique ont été éloquents, en comparant la mortalité infantile de 1968 (240 pour 1 000) à celle de 2010 (13,7 pour 1 000) et l’espérance moyenne de vie passée de 45 ans à 78 ans.

Enfin, en 1996, est constitué le centre hospitalier de Mayotte qui obtient son autonomie administrative et financière. Cette structure comprend environ 2 000 personnes, réparties sur deux sites principaux (Dzaoudzi et Mamoudzou), trois hôpitaux secondaires et 14 dis- pensaires. Mayotte comprend alors 88 médecins pour 100 000 habitants, soit un taux parmi les plus faibles des départements d’outre-mer.

Actuellement, l’hôpital de Dzaoudzi (

Une pathologie tropicale variée

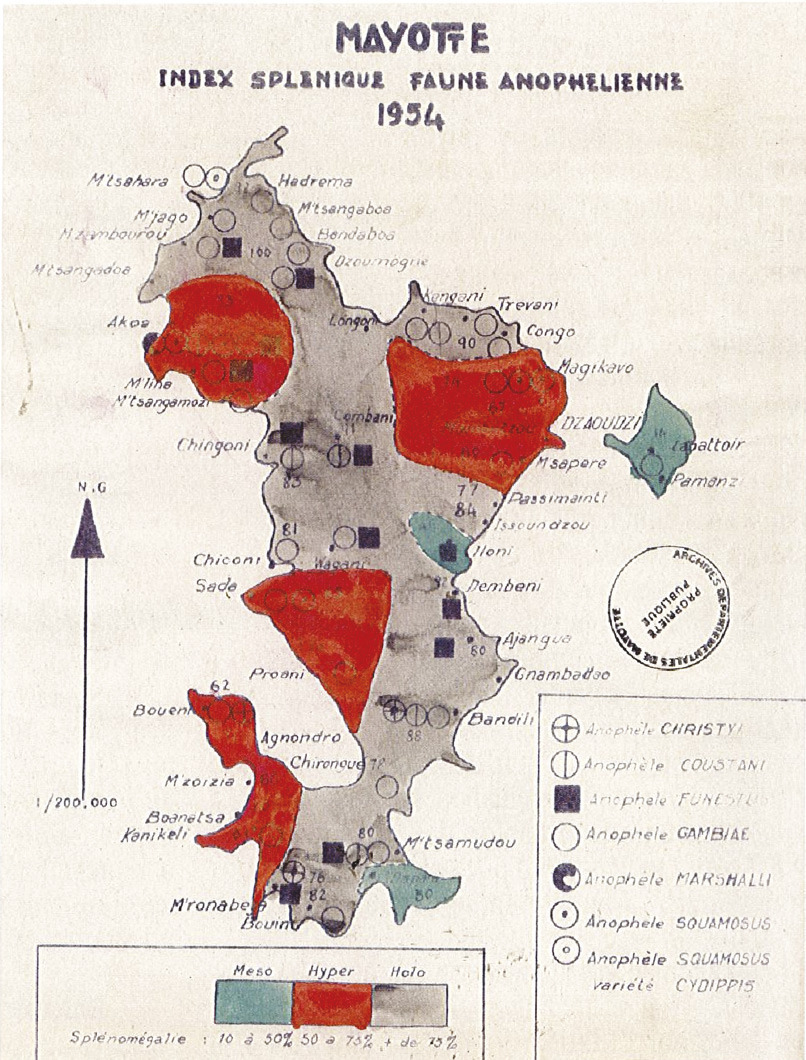

Le paludisme est présent depuis longtemps dans ces îles. Une enquête réalisée en 1950 a retrouvé un indice splénique de plus de 70 % (

La lèpre est connue de longue date aux Comores, et comme partout, à défaut de traitement, les malades sont isolés sur l’îlot de M’Tsamboro, au nord de Grande Terre, « un emplacement bien choisi car les côtes de l’île sont à pic, rendant toute escalade et toute fuite impossible ».8 Au début du xxe siècle, il y a 45 malades sur l’îlot, mais lors d’une visite, le médecin de Dzaoudzi raconte que « nous n’en pûmes compter qu’une vingtaine, les plus gravement atteints avaient été relégués à l’autre extrémité de l’île. Un puits leur fournit une eau rare et saumâtre. Des plaies pansées avec des linges sordides creusaient les chairs atrophiées des membres ».9 La léproserie de Mtsamboro a été fermée en 1955.

En 1954, il y a encore 263 lépreux et 272 en 1976. Sur la période 1990-1998, l’incidence a été de 14 pour 100 000 habitants, en touchant surtout les hommes de plus de 45 ans et les enfants (28 % des cas).10 Sur la période 1999-2005, 342 lépreux ont été recensés et 307 sur la période 2006-2011, dont 52 % de patients originaires des Comores ou de Madagascar, avec parfois des stades avancés (

La filariose lymphatique, appelée à l’époque « éléphantiasis des Arabes », est très fréquente aux Comores, au xixe siècle. « Le nombre de Noirs éléphantiasiques est énorme. »13 En 1955, la prévalence de la filariose lymphatique est de 37 % à Mayotte et de 44 % à Mohéli.14 Une enquête réalisée en 1976 montre que 40 à 50 % des habitants sont porteurs de microfilaires. Les patients sont traités par diéthylcarbamazine, et une centaine de cas d’éléphantiasis des bourses sont opérés chaque année.

L’ulcère phagédénique tropical, appelé ulcère de Guyane ou encore ulcère du Mozambique, est aussi très répandu en zones tropicales, y compris aux Comores, avec une évolution parfois mortelle. « Beaucoup d’individus finissent par mourir dans le marasme à la suite de cette lésion qui ronge tous les tissus mous, les désorganise et arrive jusqu’aux os qu’elle détruit. »15 Actuellement, il a quasiment disparu de cette région.

Le pian qui, au milieu du xixe siècle, « sévit par poussées épidémiques et frappe surtout les jeunes enfants » est un des motifs fréquents de consultation. Une campagne de masse par une injection d’Extencilline à tous les adultes est lancée en 1957. Actuellement, avec la multiplication des traitements antibiotiques, cette affection n’est plus constatée.

La syphilis et la blennorragie sont très commune et les populations autochtones ne consultent pas pour ces affections, sauf « si elles ont un bubon ou un accident syphilitique trop accusé ». En effet, selon le Dr Blin, en 1904, « la syphilis n’est pas considérée à Mayotte comme une maladie honteuse qu’on cache à tous les yeux, aussi s’étale-t-elle au grand jour dans ce pays ».16 Les cas sont peu fréquents aujourd’hui et traités rapidement.

La tuberculose, en 1860, « fait des vides considérables dans la population noire de cette île ». Mais, selon le médecin de l’époque, sa fréquence particulièrement élevée chez les hommes est due « aux travaux pénibles, à l’exposition à la pluie et aux excès génésiques auxquels ils se livrent par onanisme et par coït ».17 Cette affection sévit toujours aujourd’hui, mais à Mayotte elle est correctement prise en charge et suivie, les enfants sont vaccinés dès leur plus jeune âge. Mais, là encore, 53 % des patients viennent des Comores et le suivi est difficile, 41 % étant perdus de vue.18

UN NOUVEAU BÂTIMENT

Ainsi, l’hôpital de Dzaoudzi, créé dès la présence française à Mayotte pour les militaires, s’est-il vite développé pour devenir un hôpital de référence pour ce pays, avant de passer le relais à l’hôpital de Mamoudzou, pourvu des équipements hospitaliers modernes. Mais l’hôpital de Dzaoudzi commence à vieillir un peu, et construit avec du sable de mer, il présente des signes d’humidité des murs difficiles à résoudre. Aussi des travaux ont-ils débuté pour construire un nouvel hôpital dans un site différent, qui devrait ouvrir dans 2-3 ans. Mais il est important que les locaux actuels, dont l’affectation future ne semble pas encore décidée, puissent garder leur caractère historique.

Le Dr Martial Henry, une figure médicale de Mayotte

Après ses années de collège, le jeune Martial Henry intègre le lycée Gallieni de Tananarive, le seul lycée de la région Madagascar et dépendances. Puis il débute des études de médecine à Tananarive, les poursuit à Paris et fait son internat en chirurgie à l’hôpital d’Orsay.En 1963, il revient aux Comores comme assistant du Dr Motu, chirurgien des troupes de marine. De 1966 à 1968, il est affecté à Dzaoudzi où il ouvre une unité de chirurgie d’urgence. De 1968 à 1970, il dirige le service de chirurgie de l’hôpital de Hombo (Anjouan), où il opère de nombreuses hydrocèles dus aux filaires lymphatiques. Puis il devient ministre de la Santé des Comores (1970-1973) et crée le service de santé de base et de lutte contre les grandes endémies, selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Il est actuellement président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Mayotte. Pendant ses années de présence au conseil général, dont il a été le vice-président, il a œuvré pour améliorer les campagnes de vaccination, le suivi des grossesses, le développement du planning familial et le développement de l’hygiène et de l’environnement.

1. Grenet ALZ. Souvenirs médicaux de quatre années à Mayotte, de juillet 1861 à juin 1865. Thèse de médecine, Montpellier, 1866.

2. Bourée P. L’hôpital Pasteur. Un modèle en infectiologie. Rev Prat 2008;58:1732-7.

3. Zaidani D, Henry M. Médecine et santé à Mayotte, du XIXe siècle à nos jours. Arch Dep Mayotte, 2013.

4. Dr Kieffer. Rapport médical sur la colonne expéditionnaire de l’île d’Anjouan. Arch Med Navale 1892;57:285-95.

5. Henry M. Éléments d’histoire du service de santé de Mayotte. Bull Epid Mensuel de Mayotte 1988;21:1-6.

6. Rapport sur la situation sanitaire, mai 1796. Arch Départ de Mayotte, 11w18.

7. Toyb M, Ouledi A, Gaüzère BA, et al. Le paludisme dans l’archipel des Comores ; état des lieux en 2015 après quinze ans de lutte. Bull Soc Path Exot 2016;109:107-13.

8. Kermorgant A. Maladies épidémiques et contagieuses qui ont régné dans les colonies françaises en 1902. Ann Hyg Med Col 1904;7:385-416.

9. Moreau L. À propos de la prophylaxie de la lèpre. Les léproseries des îles Comores. Bull Soc Path Exot 1914;7:92.

10. De Carsalade GY, Achirafi A, Flageul B. Hansen’s disease in the territorial collective of Mayotte (Indian Ocean): retrospective study from 1990-1998. Acta Leprol 1999;11:133-7.

11. De Carsalade GY, Achirafi A, Flageul B. Lèpre et dermatoses courantes en pays tropical. L’expérience de Mayotte. DASS de Mayotte, 2008.

12. De Carsalade GY, Achirafi A, Bourée P. Association de trois maladies cutanées. Med Trop 2006;66:189-92.

13. Dr Neiret. Notes médicales recueillies à Mayotte. Arch Med Navale 1897;67:461-3.

14. Blanchy S, Benthein F. Enquête sur les filarioses aux Comores, en Grande Comore et à Mohéli. Bull Soc Path Exot 1989;82:29-34.

15. Dr Monestier. Étude sur l’ulcère dit de Mozambique observé à Mayotte et à Nossi-Bé. Arch Med Nav 1867;7:417-22.

16. Dr Blin. La syphilis à Mayotte. Ann Hyg et Med Col 1904;7:104-5.

17. Dr Blin. La tuberculose à Mayotte. Ann Hyg Med Col 1904;7:335-7.

18. Woessner J, Receveur MC, Malvy D, Taytard A. Épidémiologie de la tuberculose à Mayotte. Bull Soc Path Exot 2008;101:316-22.

Encadrés

Encadrés