L’assassinat du président de la République Sadi Carnot et l’impuissance des médecins à le sauver ont constitué un électrochoc pour le jeune chirurgien lyonnais Alexis Carrel. Il se perfectionne alors pour acquérir une dextérité de dentellière et réaliser des sutures vasculaires grâce à la technique de la triangulation. Freiné dans sa carrière en France, il s’exile aux États-Unis et reçoit le prix Nobel de médecine et de physiologie en 1912.

Nous sommes le 24 juin 1894 à Lyon, vers 21 h. À l’occasion de l’Exposition universelle, internationale et coloniale, le président de la République, Marie François Sadi Carnot, après avoir assisté à un banquet donné en son honneur, doit se rendre à une représentation d’Andromaque au grand théâtre de la ville situé place des Terreaux. Une sorte de landau très bas est prévu pour ce court périple afin que le président puisse saluer la foule qui attend son passage. À ses côtés se trouve le maire de Lyon, le Dr Antoine Gailleton, et deux généraux lui font face.

Le président Sadi Carnot est poignardé en pleine rue, à Lyon en 1894

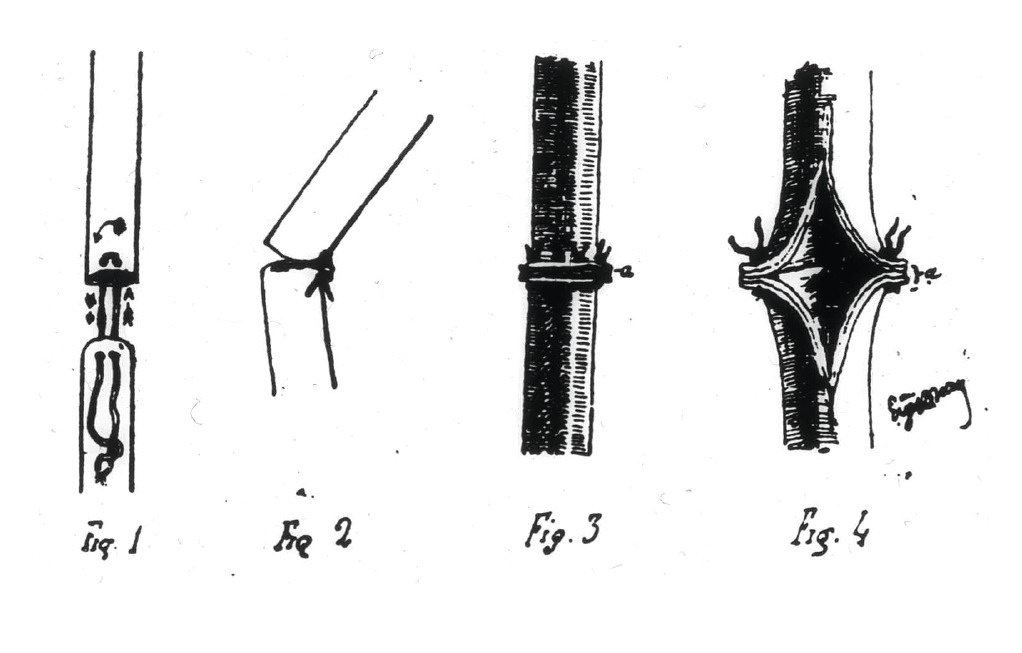

Au moment où l’attelage, escorté par des cavaliers, pénètre dans la rue de la République encombrée de spectateurs, un jeune homme jaillit brutalement de la foule bousculant les badauds, saute sur le marchepied du landau et plante le poignard (une lame de 17 cm), qu’il avait maintenu caché contre lui, au creux de l’épigastre du président (fig. 1 ).

« Je suis blessé », se contente de souffler Sadi Carnot en s’affalant sur son siège.

Alors que l’entourage et l’escorte du chef de l’État mettent quelques instants à comprendre ce qui vient de se produire, l’assassin, le jeune anarchiste italien Sante Caserio, n’essaie pas de fuir immédiatement mais court autour de la voiture en criant « Vive la Révolution ! » puis « Vive l’anarchie ! ». Il est finalement immobilisé et arrêté par des spectateurs et les gendarmes.

Le convoi est rapidement conduit vers la préfecture toute proche pendant que le Dr Gailleton tente sans grand succès de limiter l’hémorragie. Là, le président est installé sur un divan et les meilleurs talents chirurgicaux lyonnais sont appelés en urgence : Antonin Poncet, professeur de clinique chirurgicale, grand partisan de l’antisepsie et de l’anesthésie, et Léopold Ollier, chirurgien-major de l’hôtel-Dieu, professeur de clinique chirurgicale, initiateur de la chirurgie expérimentale. Après concertation, ces deux grands maîtres de la chirurgie lyonnaise décident de tenter une opération malgré les conditions difficiles. Raphaël Lépine, physiologiste et clinicien réputé, participe à l’ébauche d’une réanimation mais sans moyen efficace (la transfusion n’existe pas encore).

Ils découvrent alors une plaie du foie et surtout une plaie de la veine porte qui saignent abondamment. Incapables de faire plus, les chirurgiens choisissent de tamponner les zones d’hémorragie à l’aide de mèches iodoformées. Cette manœuvre limite temporairement l’hémorragie, si bien que le patient retrouve un instant sa lucidité, le temps de remercier ses chirurgiens qui compriment toujours son foie : « Je suis très touché et je vous remercie de ce que vous faites pour moi », leur glisse-t-il.

Mais rapidement son état s’aggrave. Deux injections sous-cutanées de 1 g d’éther sont pratiquées à une demi-heure d’intervalle. À minuit vingt, du chlorhydrate de morphine lui est injecté. Mais à minuit et demi, le décès est annoncé.

L’autopsie est pratiquée le lendemain de l’assassinat, le 25 juin à 14 h, toujours à la préfecture. Elle est dirigée par le fameux Alexandre Lacassagne, professeur de médecine légale, dont voici le compte-rendu : « La blessure siège immédiatement au-dessous des fausses côtes droites, à trois centimètres de l’appendice xiphoïde. Elle mesure de vingt à vingt-cinq millimètres et la lame en pénétrant a sectionné complétement le cartilage costal correspondant. La lame du poignard a pénétré dans le lobe gauche du foie, à cinq millimètres du ligament suspenseur. Elle a perforé l’organe de gauche à droite et de haut en bas, blessant sur son passage la veine porte qu’elle a ouverte en deux endroits. Une hémorragie intra-péritonéale fatalement mortelle a été le fait de cette double perforation veineuse. » Ainsi c’est bien l’incapacité des chirurgiens à contrôler par des pinces le saignement veineux et à assurer l’hémostase par suture qui est la cause du décès du président.

« Je suis blessé », se contente de souffler Sadi Carnot en s’affalant sur son siège.

Alors que l’entourage et l’escorte du chef de l’État mettent quelques instants à comprendre ce qui vient de se produire, l’assassin, le jeune anarchiste italien Sante Caserio, n’essaie pas de fuir immédiatement mais court autour de la voiture en criant « Vive la Révolution ! » puis « Vive l’anarchie ! ». Il est finalement immobilisé et arrêté par des spectateurs et les gendarmes.

Le convoi est rapidement conduit vers la préfecture toute proche pendant que le Dr Gailleton tente sans grand succès de limiter l’hémorragie. Là, le président est installé sur un divan et les meilleurs talents chirurgicaux lyonnais sont appelés en urgence : Antonin Poncet, professeur de clinique chirurgicale, grand partisan de l’antisepsie et de l’anesthésie, et Léopold Ollier, chirurgien-major de l’hôtel-Dieu, professeur de clinique chirurgicale, initiateur de la chirurgie expérimentale. Après concertation, ces deux grands maîtres de la chirurgie lyonnaise décident de tenter une opération malgré les conditions difficiles. Raphaël Lépine, physiologiste et clinicien réputé, participe à l’ébauche d’une réanimation mais sans moyen efficace (la transfusion n’existe pas encore).

Ils découvrent alors une plaie du foie et surtout une plaie de la veine porte qui saignent abondamment. Incapables de faire plus, les chirurgiens choisissent de tamponner les zones d’hémorragie à l’aide de mèches iodoformées. Cette manœuvre limite temporairement l’hémorragie, si bien que le patient retrouve un instant sa lucidité, le temps de remercier ses chirurgiens qui compriment toujours son foie : « Je suis très touché et je vous remercie de ce que vous faites pour moi », leur glisse-t-il.

Mais rapidement son état s’aggrave. Deux injections sous-cutanées de 1 g d’éther sont pratiquées à une demi-heure d’intervalle. À minuit vingt, du chlorhydrate de morphine lui est injecté. Mais à minuit et demi, le décès est annoncé.

L’autopsie est pratiquée le lendemain de l’assassinat, le 25 juin à 14 h, toujours à la préfecture. Elle est dirigée par le fameux Alexandre Lacassagne, professeur de médecine légale, dont voici le compte-rendu : « La blessure siège immédiatement au-dessous des fausses côtes droites, à trois centimètres de l’appendice xiphoïde. Elle mesure de vingt à vingt-cinq millimètres et la lame en pénétrant a sectionné complétement le cartilage costal correspondant. La lame du poignard a pénétré dans le lobe gauche du foie, à cinq millimètres du ligament suspenseur. Elle a perforé l’organe de gauche à droite et de haut en bas, blessant sur son passage la veine porte qu’elle a ouverte en deux endroits. Une hémorragie intra-péritonéale fatalement mortelle a été le fait de cette double perforation veineuse. » Ainsi c’est bien l’incapacité des chirurgiens à contrôler par des pinces le saignement veineux et à assurer l’hémostase par suture qui est la cause du décès du président.

Réflexions dans le monde chirurgical lyonnais sur les sutures vasculaires

Aurait-il pu en être autrement ? Vraisemblablement pas dans ces conditions et à cette époque, alors que la transfusion sanguine n’est pas une technique utilisable en pratique (Karl Landsteiner ne découvre les groupes sanguins qu’en 1900) et que la suture des vaisseaux n’existe pas encore…

Mais cet épisode frappe les esprits en montrant les limites des possibilités chirurgicales pour répondre à certains défis alors que les progrès en la matière sont mis en avant. Deux jeunes chirurgiens sont particulièrement touchés par cet événement, l’un, jeune chef de service de chirurgie*, se nomme Mathieu Jaboulay, l’autre, encore externe, est Alexis Carrel : « J’étais là tout près. J’ai assisté aux premiers soins. Je le vis perdre tout son sang. J’eus alors la conviction de l’inutilité des soins qu’on lui donnait (…). C’est alors que je résolus de me consacrer à prévenir le retour de ce genre d’accident. »2 Car il faut se rendre à l’évidence, en 1894, personne à Lyon ou nulle part dans le monde ne sait comment suturer des vaisseaux qui saignent.

Jaboulay, l’aîné des deux, dégaine le premier. Il publie en 1896 le premier article français de chirurgie vasculaire dans Lyon médical : « Recherches expérimentales sur la suture et la greffe artérielle » (fig. 2 ). Il y rapporte le résultat de dix expériences chez le chien, non seulement de sutures artérielles circulaires mais aussi de véritables greffes carotidiennes autologues. Il a mis au point un procédé original : la suture circulaire éversante qui consiste à procéder au retournement des bords de la plaie artérielle, accoler ainsi endothélium sur endothélium, puis réunir les deux extrémités éversées par des points séparés en U. Cette technique est malheureusement longue à réaliser, et le résultat est décevant car la thrombose du montage est très fréquente.

Carrel, de son côté, a déjà compris que la technique et les instruments doivent être améliorés pour rendre la suture vasculaire reproductible et sûre. Il faut donc se perfectionner, acquérir de la pratique, travailler. Les chirurgiens de son temps ne savent pas comment faire : soit toutes les tentatives de suture des vaisseaux fuient et l’animal meurt d’hémorragie, soit elles génèrent un caillot sur la ligne de suture et le sang ne passe plus – ce qui était arrivé aux chiens de Jaboulay.

Mais comment faire une suture vasculaire à la fin du XIXe siècle ? Comme aujourd’hui, il s’agit d’abord d’interrompre la circulation dans l’artère ou la veine, donc de mettre en place des pinces en amont et en aval du lieu de la suture, pinces qui ne doivent pas traumatiser le vaisseau, donc être souples et larges. Oui mais… en 1894, ces clamps vasculaires n’existent pas encore, et seules de méchantes pinces qui écrasent le vaisseau (type Kocher) sont disponibles.

Il faut ensuite coudre sans rétrécir, et ce d’une façon suffisamment étanche pour éviter le saignement à l’ablation des pinces. Oui, mais... si le sang ne circule plus pendant un certain temps, il risque de coaguler. Les chirurgiens modernes utilisent un anticoagulant d’action réversible, l’héparine. Mais, en 1900, l’héparine n’a pas encore été inventée. Il n’y a qu’une solution : suturer vite et bien. Suffisamment vite pour que le sang ne coagule pas et suffisamment bien pour que la suture ne fuie pas. Facile à dire. Mais nul ou presque à cette époque n’y parvient, même l’habile chirurgien qu’est Mathieu Jaboulay.

Enfin, il faut travailler dans de bonnes conditions d’asepsie pour éviter tout risque d’infection secondaire. Alexis Carrel en est convaincu !

Mais cet épisode frappe les esprits en montrant les limites des possibilités chirurgicales pour répondre à certains défis alors que les progrès en la matière sont mis en avant. Deux jeunes chirurgiens sont particulièrement touchés par cet événement, l’un, jeune chef de service de chirurgie*, se nomme Mathieu Jaboulay, l’autre, encore externe, est Alexis Carrel : « J’étais là tout près. J’ai assisté aux premiers soins. Je le vis perdre tout son sang. J’eus alors la conviction de l’inutilité des soins qu’on lui donnait (…). C’est alors que je résolus de me consacrer à prévenir le retour de ce genre d’accident. »2 Car il faut se rendre à l’évidence, en 1894, personne à Lyon ou nulle part dans le monde ne sait comment suturer des vaisseaux qui saignent.

Jaboulay, l’aîné des deux, dégaine le premier. Il publie en 1896 le premier article français de chirurgie vasculaire dans Lyon médical : « Recherches expérimentales sur la suture et la greffe artérielle » (

Carrel, de son côté, a déjà compris que la technique et les instruments doivent être améliorés pour rendre la suture vasculaire reproductible et sûre. Il faut donc se perfectionner, acquérir de la pratique, travailler. Les chirurgiens de son temps ne savent pas comment faire : soit toutes les tentatives de suture des vaisseaux fuient et l’animal meurt d’hémorragie, soit elles génèrent un caillot sur la ligne de suture et le sang ne passe plus – ce qui était arrivé aux chiens de Jaboulay.

Mais comment faire une suture vasculaire à la fin du XIXe siècle ? Comme aujourd’hui, il s’agit d’abord d’interrompre la circulation dans l’artère ou la veine, donc de mettre en place des pinces en amont et en aval du lieu de la suture, pinces qui ne doivent pas traumatiser le vaisseau, donc être souples et larges. Oui mais… en 1894, ces clamps vasculaires n’existent pas encore, et seules de méchantes pinces qui écrasent le vaisseau (type Kocher) sont disponibles.

Il faut ensuite coudre sans rétrécir, et ce d’une façon suffisamment étanche pour éviter le saignement à l’ablation des pinces. Oui, mais... si le sang ne circule plus pendant un certain temps, il risque de coaguler. Les chirurgiens modernes utilisent un anticoagulant d’action réversible, l’héparine. Mais, en 1900, l’héparine n’a pas encore été inventée. Il n’y a qu’une solution : suturer vite et bien. Suffisamment vite pour que le sang ne coagule pas et suffisamment bien pour que la suture ne fuie pas. Facile à dire. Mais nul ou presque à cette époque n’y parvient, même l’habile chirurgien qu’est Mathieu Jaboulay.

Enfin, il faut travailler dans de bonnes conditions d’asepsie pour éviter tout risque d’infection secondaire. Alexis Carrel en est convaincu !

Le « programme » d’Alexis Carrel pour aller jusqu’à la greffe d’organes

Sur les conseils de sa mère, une seule adresse vaut pour Alexis Carrel, afin d’améliorer la suture : celle de Mme Leroudier, la plus célèbre... des brodeuses de Lyon, et Dieu sait pourtant si les bonnes brodeuses et dentellières sont monnaie courante dans ce Lyon de la Belle Époque, totalement impliqué dans l’activité du tissage et de la confection. Loin d’être flattée par ce choix, Mme Leroudier considère Carrel comme un apprenti, apprenti aux doigts assez déliés, certes, mais ignorant : il ne connaît même pas la différence entre un point de croix et un point de chaînette ! Elle le fait travailler avec des fils de plus en plus fins et des aiguilles de plus en plus petites. Ces fils, soit en lin, soit en soie, sont tellement fragiles qu’il faut faire des prouesses pour éviter de les casser en faisant les nœuds.

Mais le résultat est impressionnant. En quelques mois, Carrel peut faire la pige à toutes les dentellières et filles de soyeux du quartier de La Guillotière !

Longtemps après, René Leriche, condisciple de Carrel, s’en souvient encore : « Ses petites mains aux doigts menus, prestes et adroits s’affairaient lentement mais avec une remarquable précision. Il opérait mains nues et c’était merveille de le voir manœuvrer ses fines aiguilles et surtout sa soie extra-fine. Tous ceux qui se sont servis de son matériel savent quelle difficulté on éprouvait à faire des nœuds en s’y reprenant à plusieurs fois. Lui attrapait un fil avec des doigts souvent vaselinés et ne manquait jamais ni un point ni un nœud. Il a été certainement, avec Jaboulay, la plus belle main chirurgicale que j’aie vue dans une carrière qui m’a fait connaître la plupart des grands chirurgiens du monde. »3

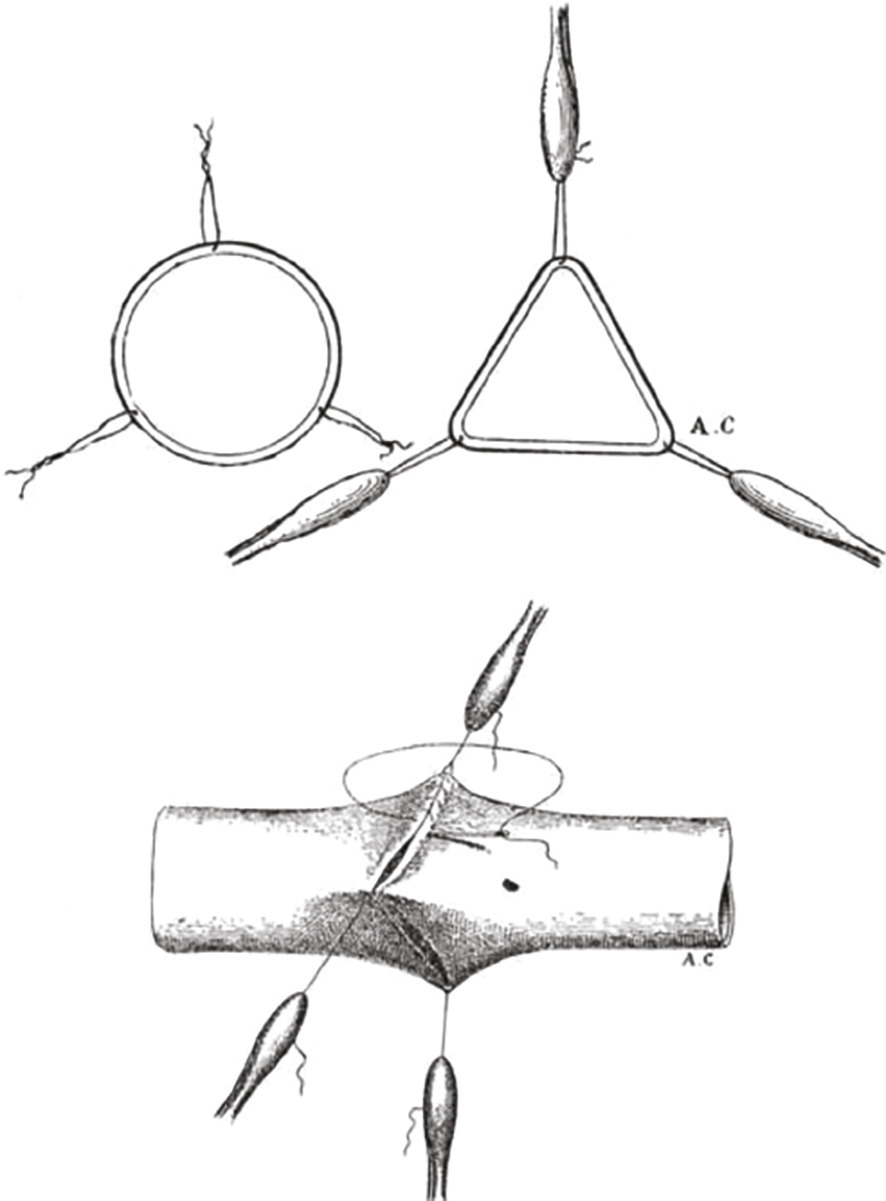

Carrel met alors au point une technique simple : la triangulation (trois points sont passés, divisant la suture circulaire en tiers, puis tendus pour faciliter le surjet entre chacun d’eux) [fig. 3 ]. C’est logique, puisqu’il s’agit en fait de transformer une circonférence en triangle, mais il fallait y penser. On utilise toujours actuellement une technique approchante dans les salles d’opération. Pour la suture, c’est réglé. Pour la vitesse, c’est une affaire de patte... Et Carrel a cette patte déliée grâce à Mme Leroudier.

Interne puis prosecteur, Carrel est nommé à partir de 1899 au laboratoire de thérapeutique du Pr Soulier. Il peut mettre en application ses connaissances sur des animaux et commencer à réaliser son programme.

En réalité, chirurgien dans l’âme et dans les doigts, Carrel est taraudé depuis toujours par une idée-force, une idée de médecin, un vieux rêve de l’humanité : remplacer les organes. Mais pour transplanter un organe, encore faut-il lui apporter du sang par ses vaisseaux nourriciers, donc savoir suturer, coudre les artères et les veines. Car ce jeune chirurgien a une idée de grande ambition dont la suture artérielle n’est qu’un des modestes moyens pour y parvenir : il est persuadé que la transplantation de glandes ou d’organes va devenir le grand moyen thérapeutique du XXe siècle naissant. C’est ainsi qu’il commence à greffer des organes chez des animaux. Il greffe des thyroïdes, des pancréas et des reins. En particulier le rein d’un chien au niveau de ses vaisseaux du cou, avec succès puisque le rein recommence rapidement à produire de l’urine, preuve de la validité du concept...

Une révolution !

Mais le résultat est impressionnant. En quelques mois, Carrel peut faire la pige à toutes les dentellières et filles de soyeux du quartier de La Guillotière !

Longtemps après, René Leriche, condisciple de Carrel, s’en souvient encore : « Ses petites mains aux doigts menus, prestes et adroits s’affairaient lentement mais avec une remarquable précision. Il opérait mains nues et c’était merveille de le voir manœuvrer ses fines aiguilles et surtout sa soie extra-fine. Tous ceux qui se sont servis de son matériel savent quelle difficulté on éprouvait à faire des nœuds en s’y reprenant à plusieurs fois. Lui attrapait un fil avec des doigts souvent vaselinés et ne manquait jamais ni un point ni un nœud. Il a été certainement, avec Jaboulay, la plus belle main chirurgicale que j’aie vue dans une carrière qui m’a fait connaître la plupart des grands chirurgiens du monde. »3

Carrel met alors au point une technique simple : la triangulation (trois points sont passés, divisant la suture circulaire en tiers, puis tendus pour faciliter le surjet entre chacun d’eux) [

Interne puis prosecteur, Carrel est nommé à partir de 1899 au laboratoire de thérapeutique du Pr Soulier. Il peut mettre en application ses connaissances sur des animaux et commencer à réaliser son programme.

En réalité, chirurgien dans l’âme et dans les doigts, Carrel est taraudé depuis toujours par une idée-force, une idée de médecin, un vieux rêve de l’humanité : remplacer les organes. Mais pour transplanter un organe, encore faut-il lui apporter du sang par ses vaisseaux nourriciers, donc savoir suturer, coudre les artères et les veines. Car ce jeune chirurgien a une idée de grande ambition dont la suture artérielle n’est qu’un des modestes moyens pour y parvenir : il est persuadé que la transplantation de glandes ou d’organes va devenir le grand moyen thérapeutique du XXe siècle naissant. C’est ainsi qu’il commence à greffer des organes chez des animaux. Il greffe des thyroïdes, des pancréas et des reins. En particulier le rein d’un chien au niveau de ses vaisseaux du cou, avec succès puisque le rein recommence rapidement à produire de l’urine, preuve de la validité du concept...

Une révolution !

Article fondateur dans la revue Lyon médical du 8 juin 1902

Tout y est ou presque, dans cet article de Lyon médical de 1902, véritable acte de naissance de la chirurgie vasculaire dans le monde. Il s’intitule « La technique opératoire des anastomoses vasculaires et la transplantation des viscères ». Dans ce titre est résumé tout le programme de Carrel dont il a déjà rempli les principales cases. Il n’est pourtant encore qu’assistant des hôpitaux de Lyon et concourt avec obstination pour la seconde fois au chirurgicat.

Malgré ces succès, Carrel traîne son dépit. Il lui semble qu’il végète à Lyon dans des fonctions subalternes. Il doit être nommé chirurgien des hôpitaux. Il le mérite, il le sait. Mais il n’y a qu’un poste par an... En 1901, il est donné à Léon Bérard. En 1902, alors qu’il vient de publier son article majeur sur les sutures et les transplantations, il pense que c’est son tour. Malheureusement pour lui, c’est Durand qui est choisi ! Tout s’écroule. Rien n’a plus de valeur ni d’importance. Il faut partir. Tout recommencer.

On peut évidemment penser que les succès de Carrel aient irrité certains membres du jury et que ses démonstrations sur la possibilité d’effectuer des greffes d’organes hérissent le mandarinat en place, plus épris de conservatisme que d’idées nouvelles. Le Pr Lépine, commentant le concours, ajoute : « Par l’indépendance de ses idées, l’absence absolue d’intrigues, Carrel n’eut pas de majorité ! »

Et pourtant ce n’est vraisemblablement pas uniquement dans les magouilles universitaires et hospitalières qu’il faut chercher la cause des échecs d’Alexis. Car dans le Lyon anticlérical de l’époque, Carrel a un défaut majeur : il est catholique ! Il a même participé à un voyage à Lourdes où il a assisté à la guérison considérée comme miraculeuse d’une certaine Marie Bailly. Et Carrel, médecin du train blanc de l’expédition, raconte avec sa précision habituelle les étapes de la guérison et les publie dans Le Voyage de Lourdes. Scandale pour Victor Augagneur, l’autoritaire et sectaire maire socialiste de Lyon, agrégé et chef de service à l’hôpital de l’Antiquaille, qui ne peut concevoir la nomination d’un suppôt du cléricalisme. Si bien que le propre patron de Carrel, Antonin Poncet, ne le soutient plus et lui déclare : « Mon ami, avec vos idées, vous feriez mieux de renoncer aux concours. Désormais vous n’arriverez jamais… »

Malgré ces succès, Carrel traîne son dépit. Il lui semble qu’il végète à Lyon dans des fonctions subalternes. Il doit être nommé chirurgien des hôpitaux. Il le mérite, il le sait. Mais il n’y a qu’un poste par an... En 1901, il est donné à Léon Bérard. En 1902, alors qu’il vient de publier son article majeur sur les sutures et les transplantations, il pense que c’est son tour. Malheureusement pour lui, c’est Durand qui est choisi ! Tout s’écroule. Rien n’a plus de valeur ni d’importance. Il faut partir. Tout recommencer.

On peut évidemment penser que les succès de Carrel aient irrité certains membres du jury et que ses démonstrations sur la possibilité d’effectuer des greffes d’organes hérissent le mandarinat en place, plus épris de conservatisme que d’idées nouvelles. Le Pr Lépine, commentant le concours, ajoute : « Par l’indépendance de ses idées, l’absence absolue d’intrigues, Carrel n’eut pas de majorité ! »

Et pourtant ce n’est vraisemblablement pas uniquement dans les magouilles universitaires et hospitalières qu’il faut chercher la cause des échecs d’Alexis. Car dans le Lyon anticlérical de l’époque, Carrel a un défaut majeur : il est catholique ! Il a même participé à un voyage à Lourdes où il a assisté à la guérison considérée comme miraculeuse d’une certaine Marie Bailly. Et Carrel, médecin du train blanc de l’expédition, raconte avec sa précision habituelle les étapes de la guérison et les publie dans Le Voyage de Lourdes. Scandale pour Victor Augagneur, l’autoritaire et sectaire maire socialiste de Lyon, agrégé et chef de service à l’hôpital de l’Antiquaille, qui ne peut concevoir la nomination d’un suppôt du cléricalisme. Si bien que le propre patron de Carrel, Antonin Poncet, ne le soutient plus et lui déclare : « Mon ami, avec vos idées, vous feriez mieux de renoncer aux concours. Désormais vous n’arriverez jamais… »

Prix Nobel dix ans plus tard

Carrel traverse donc l’Atlantique et, après bien des aventures, il poursuit son travail au Rockefeller Institute grâce à Simon Flexner. Le 10 octobre 1912, la nouvelle tombe : le Dr Alexis Carrel est le lauréat du prix Nobel de médecine et de physiologie (fig. 4 ) ! Le médecin et chirurgien français obtient cette distinction en reconnaissance de ses travaux sur la suture vasculaire et la transplantation de cellules sanguines et d’organes. Lui, le petit Carrel, le Frenchie du Rockefeller, vient de se voir décerner la plus haute récompense que peut espérer un médecin. Il est le premier « Américain » à être couronné. Le monde entier le congratule, le félicite, le reconnaît.

Et en France, ce pays de tous les abandons, ce pays qui n’a pas su le garder, qui l’a rejeté, lui, l’enfant de la ville de Lyon, les réactions sont nombreuses. À Paris, la presse se déchaîne instantanément et s’approprie une victoire si peu méritée. Le Matin du 10 octobre titre « Une victoire de la science française ». Façon de parler !

Les autres journaux, en particulier la presse de droite, essayent plutôt de comprendre pourquoi un chercheur aussi doué, né à Lyon, ayant fait toutes ses études en France, s’est retrouvé à mener sa carrière aux États-Unis.

La Libre Parole et L’Éclair renchérissent sur le même thème : le maire de Lyon avait eu raison de ce clérical ou prétendu tel ! Et tous s’étonnent également de l’absence de réaction officielle du gouvernement français devant une telle distinction accordée à un compatriote, travaillant certes en Amérique mais toujours citoyen français.

C’était vrai, aucune réaction du gouvernement ou de l’Académie ! Silence total...

Un hommage officiel va bien être organisé plus tard, en novembre, au City Hall de New York, en présence de l’ambassadeur de France, qui peut faire une évocation très élogieuse des travaux du chercheur français. Mais Carrel, toujours bien raide dans ses bottes, répond à l’ambassadeur en anglais, montrant par-là que les travaux dont on le gratifie aujourd’hui ont été réalisés grâce à la compréhension et aux moyens des Américains.

Et en France, ce pays de tous les abandons, ce pays qui n’a pas su le garder, qui l’a rejeté, lui, l’enfant de la ville de Lyon, les réactions sont nombreuses. À Paris, la presse se déchaîne instantanément et s’approprie une victoire si peu méritée. Le Matin du 10 octobre titre « Une victoire de la science française ». Façon de parler !

Les autres journaux, en particulier la presse de droite, essayent plutôt de comprendre pourquoi un chercheur aussi doué, né à Lyon, ayant fait toutes ses études en France, s’est retrouvé à mener sa carrière aux États-Unis.

La Libre Parole et L’Éclair renchérissent sur le même thème : le maire de Lyon avait eu raison de ce clérical ou prétendu tel ! Et tous s’étonnent également de l’absence de réaction officielle du gouvernement français devant une telle distinction accordée à un compatriote, travaillant certes en Amérique mais toujours citoyen français.

C’était vrai, aucune réaction du gouvernement ou de l’Académie ! Silence total...

Un hommage officiel va bien être organisé plus tard, en novembre, au City Hall de New York, en présence de l’ambassadeur de France, qui peut faire une évocation très élogieuse des travaux du chercheur français. Mais Carrel, toujours bien raide dans ses bottes, répond à l’ambassadeur en anglais, montrant par-là que les travaux dont on le gratifie aujourd’hui ont été réalisés grâce à la compréhension et aux moyens des Américains.

* Mathieu Jaboulay, brillant chirurgien, est nommé chirurgien major de l’hôtel-Dieu de Lyon à 32 ans !

Références

1. Vayre P. Assassinat de Marie-François-Sadi Carnot à Lyon : défi chirurgical et gageure politique d’un martyre. e-mémoires de l’Académie nationale de chirurgie 2010;9(2):22-31.

2. Lettre à Emil Ludwig, citée dans Emil Ludwig, Galerie de portraits, Paris, Fayard, 1948.

3. Leriche R. Souvenirs de ma vie morte. Paris: Le Seuil, 1956.

2. Lettre à Emil Ludwig, citée dans Emil Ludwig, Galerie de portraits, Paris, Fayard, 1948.

3. Leriche R. Souvenirs de ma vie morte. Paris: Le Seuil, 1956.